谈到儿歌作品整体品质的提升,郑迎江说:“这标示着我们儿歌比赛来到一个巅峰。今年正好又是SG60,这些儿歌也让我们看到小朋友们在为新加坡歌唱。”

适逢新加坡建国60周年,本届比赛以“美丽家园”“狮城文化”和“新加坡的夜晚”为主题。参赛者发挥创意,题材多元且贴近本地生活。12首入围决赛的儿歌中,出现斋月夜市、榴梿、甘榜生活和传统早餐等富有新加坡特色的词句。

12组入围决赛的学校,除了都交出朗朗上口的儿歌,不少参赛学校也在道具方面下足功夫。M.Y World @ Yishun Palm Breeze的师生,以作品《阿公阿嫲的家》获得亚军,教师们还用纸皮设计了“阿公阿嫲”家里的情景。

来自芬薇连路第51座职总优儿学府幼乐园(My First Skool)的师生,以作品《买菜小糊涂》夺冠。

创作这首儿歌的教师倪学静(39岁)受访时说,平时有上巴刹的习惯,自己也曾有买错蔬菜的经验。“这是生活上的经验,我当时就想可以从生活找创作灵感,写一首让小朋友认识蔬菜名称的儿歌。”

儿歌讲述一名同学上巴刹买菜时,无法分辨蔬菜种类,结果“白菜买成大包菜,萝卜变成西葫芦。臭豆买成四季豆,番薯变成马铃薯”。

延伸阅读

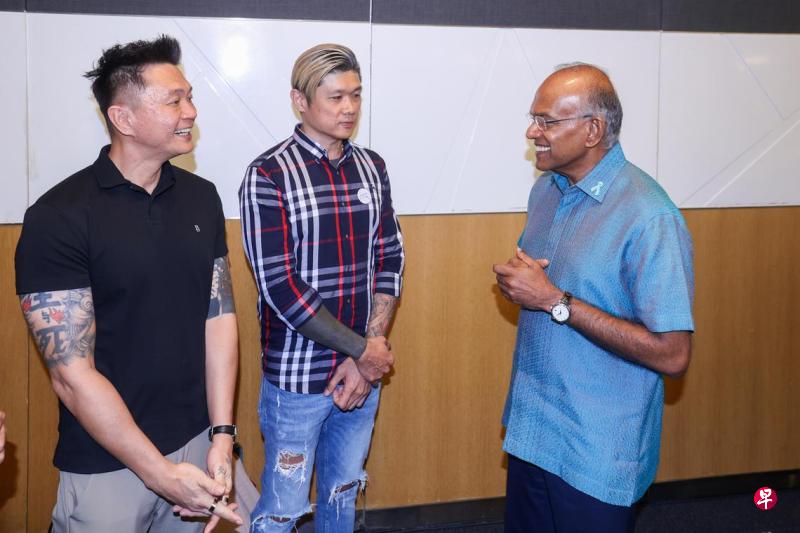

道南勇夺大比拼 德明暌违两年再夺冠 《Teen你敢敢说》早报校园网全新节目 聆听青少年心声第10届《小小拇指》“华语儿歌创作表演比赛”,星期六(5月10日)在新报业媒体礼堂举行。

郑迎江2019年至2021年也曾担任这项比赛的评审。她受访时说,发现教师们制作的道具越来越精致。“道具本身应该是为了给儿歌表演增设情境,好的道具会加分,简单的道具不会扣分,希望老师们在制作道具时,不要给自己太大的压力。”

儿歌比赛舞台上,表演者穿着精美的童装,台上也出现配合儿歌主题的道具,如纸制“烤面包”、纸皮制作的客厅家具等,比赛规模已远超10年前的第一届比赛。

谈及道具的制作,郑迎江肯定教师们的用心,但强调儿歌比赛初衷在写出好的儿歌。

负责教师徐琦(50岁)受访时说,用心制作道具可以衬托儿歌氛围。“小朋友们也很喜欢,这是最让我们开心的。”

《小小拇指》是新报业媒体华文媒体集团属下的学前刊物。这份刊物获得李光耀双语基金支持,免费分发给幼儿园一年级和二年级的学生。

评审之一、新加坡华文教研中心首席特级教师郑迎江博士指出,今年共有921份参赛作品,是参赛作品最多的一年。她说:“儿歌作品的质量也是历年来最高的。”

倪学静今年是第一次参加比赛,自己的作品能夺冠让她倍感惊喜。“参加这个比赛也有别的收获。其中一位同学每天在家练习,结果她两岁的妹妹也能背完整首儿歌。”

文章评论