淡马锡理工学院人文与社会科学院副院长符气豪估计,本地居民寿命还会延长。然而,他指出,单看寿命,无法显示人口的整体健康情况,健康寿命能否拉长,同样很关键。

学者:人均预期寿命延长 彰显本地医疗体系完善等

新生儿预期存活率过去十年持续改善

但长寿趋势也伴随着更多挑战。徐天马指出,本地看护者仍面对支持不足、社会孤立及照护能力参差不齐等状况,接下来继续扩大临时看护服务、心理健康项目,以及加强包容职场等措施,是至关重要的。

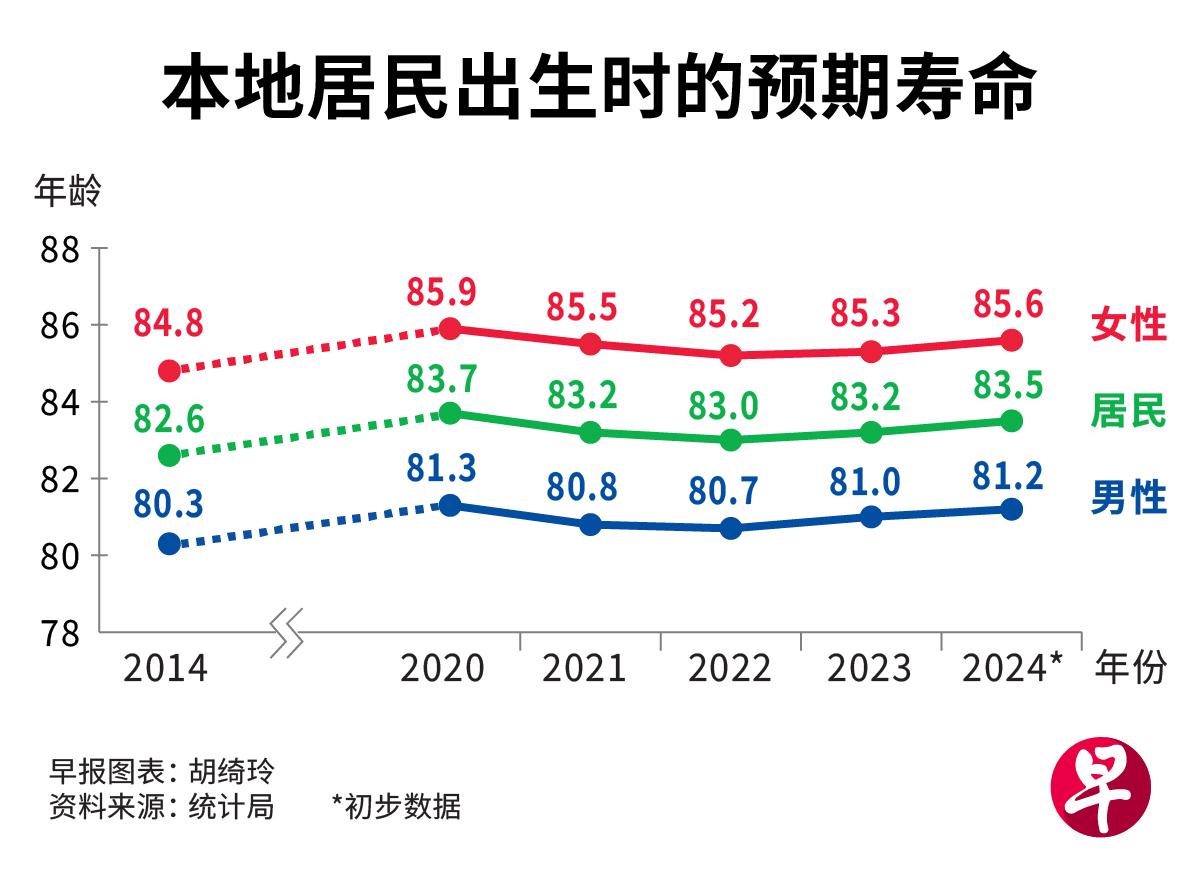

我国居民去年的平均预期寿命进一步延长至83.5岁,比前年多出0.3年,已接近冠病疫情前的水平,也比2014年的82.6岁延长0.9年。有学者提醒,随着人们越来越长寿,提升对年长者的照护服务,帮助老年人保持健康同样重要。

徐天马指出,去年的预期寿命不仅从前年回升,也超越疫情前的增长趋势,这或许显示人口健康状况已回归基线水平,疫情期间增加的死亡冲击可能已减弱。

新加坡统计局星期二(5月27日)在官网发布的初步数据显示,2024年,本地男性居民出生时的预期寿命为81.2岁,较2023年延长0.2年;女性居民的预期寿命则延长到85.6岁,比2023年延长0.3年。

女宝宝的存活率更高,预计可活到65岁者从93.5%增至94.3%;可活到85岁者则从57.8%增加到62.9%。

延伸阅读

40至49岁结过婚或已婚居民妇女 生育至少三胎比率下降 报告:去年本地受雇居民住户月入中位数增长3.9% 增幅较前年放缓新加坡理工大学保健及社会科学系副教授徐天马受访时说,过去十年来,本地居民人均预期寿命延长至83.5岁,彰显本地医疗体系的完善、公共卫生策略的成效,并反映出社会经济根基的稳固。此外,本地相对完善的社会支持网络,也让医疗资源较为普惠可及。

从性别来看,过去十年来,男性出生时的预期寿命延长0.9年,2014年为80.3年;女性则延长0.8年,2014年为84.8岁。

针对疫情的冲击是否减弱,符气豪则认为,单看预期寿命数据,未必有足够证据下定论,须拿疫情期间和冠病相关病症的死亡率,与疫情前的死亡率基准线进行对比和深入分析,才能有更明确的论断。

他认为,政府近年通过健康SG计划大力推动预防保健、倡导健康生活方式,而乐龄SG计划下的活跃乐龄中心提倡的体能锻炼、社交活动项目,也提升年长者的健康素养。所谓健康素养是指个人获取和理解健康信息,并运用这些信息维护和促进自身健康的能力。

统计局数据显示,2019年和2020年,我国居民人均预期寿命达到83.7岁,2021年降至83.2岁,2022年进一步下降至83岁,2023年回升至83.2岁。2024年,人均预期寿命再延长至83.5岁,已接近冠病疫情前的水平。

健康寿命能否拉长同等重要

根据卫生部早前的数据,我国人口平均寿命(life span)约84岁,平均健康寿命却是74岁,意味着新加坡人平均在过世前10年里健康不佳。

“理想的情况是,本地人的寿命和健康寿命的年数同时都增加,若能将两者之间的距离缩小则更佳。如果寿命延长,但健康寿命的增幅却滞后,则可能对看护者,以及医疗体系构成更大压力。我们不应只是注重延长寿命,而是要协助年长者维持健康与活力。”

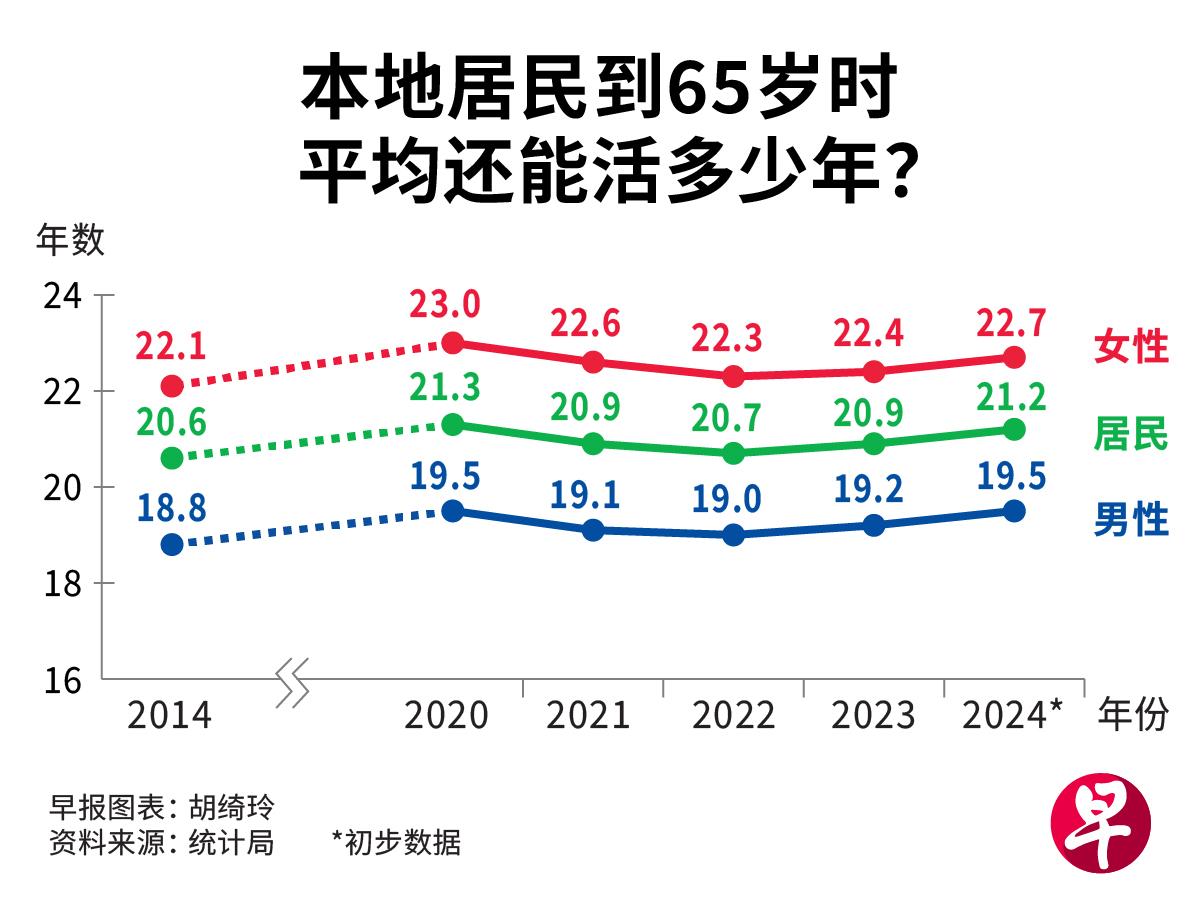

在2024年时达到65岁的居民,预计平均还可再活21.2年,比前年多0.3年,较10年前的数据则延长0.6年。

另一方面,本地居民新生儿的预期存活率过去十年来也持续改善,预计可活到65岁的男宝宝从88.8%增加到89.8%;可活到85岁者则从41.5%增至45.6%。

由于2024年的数据属于初步统计,他指出,接下来或仍有小幅修正。“但整体来看,这一趋势印证新加坡已重回预期寿命稳步提升的轨道。”

文章评论