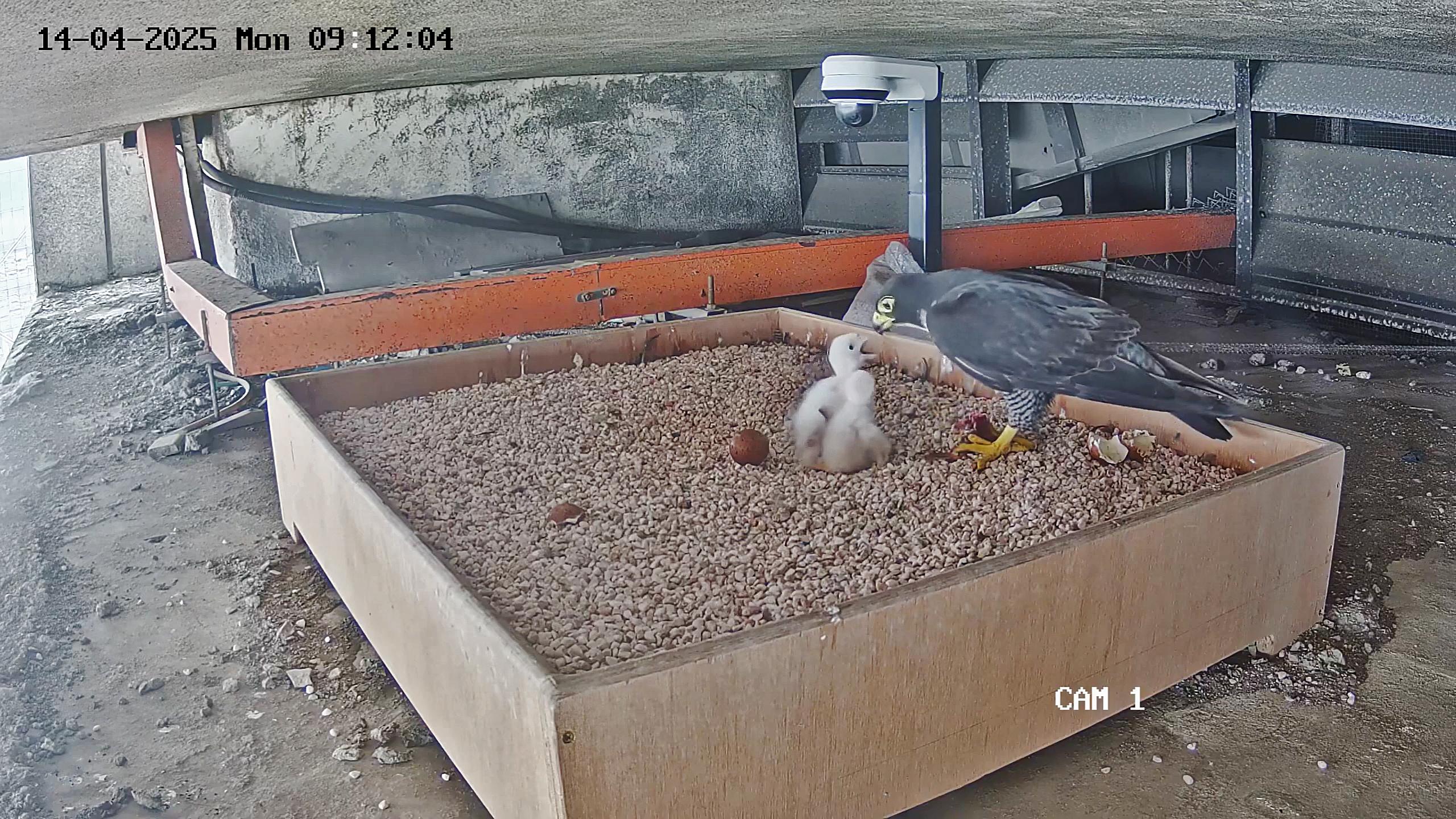

一对游隼自今年以来,三次在市中心的华侨银行大厦下蛋,前两次都未能成功孵化。直到4月,它们才顺利繁殖,成功育出幼鸟。这是本地首次记录到雏隼诞生的案例。

1月中,公园局发现游隼又产下三颗蛋,怎料后来竟都被雌游隼吃掉。其中原因可能包括游隼把蛋产在平坦坚硬的表面上,游隼得经常调整蛋的位置,避免它们在孵化过程中滚落,这对游隼构成压力。

公园局野生动物管理研究首席研究员苏自强博士说,本地目前只有这一对已知的繁殖游隼,为研究提供了宝贵机会,包括收集热带区游隼的繁殖生物学数据。

华侨银行捐出1万元,协助设置人工巢和监控摄像系统,以支持相关研究项目。

环志是指给鸟类套上编号脚环,以追踪它们的迁徙、寿命和繁殖等信息,是常见的生态研究方法。

第三颗蛋没有孵化,已交由李光前自然历史博物馆进一步研究。

一对游隼顺利在市中心的华侨银行大厦繁殖下一代。这对游隼虽是新手父母,但很快适应角色,频繁外出捕食哺育。(国家公园局提供)公园局星期三(5月28日)发文告宣布好消息说,这对游隼已在4月6日和9日,顺利孵化出两只雄雏隼,雏隼5月中已羽翼丰满。

团队也测量了雏隼,并采集它们的血液和泄殖腔样本,用于与其他地方的雏隼进行对比,确定发育是否正常。

本地唯一已知繁殖游隼 提供宝贵研究机会

当局当时观察到,雌游隼在松散的砾石挖出一个洞,防止蛋滚动,以免它们受损,两只游隼也都参与孵化过程,这些都是良好迹象。

公园局团队4月帮两只约三周大的雏隼(右一和右二)完成环志工作后,安全送回人工巢箱。目前,两只雏隼已羽翼丰满,飞行能力日益增强。(国家公园局脸书)当局取得业主同意后,去年3月在凹槽正下方安装远程摄像头;隔月,团队利用配备摄像头的伸缩三脚架进一步探查,在混凝土表面上发现一对鸟蛋。

延伸阅读

【图集】三度产蛋终迎雏隼 众力携手助游隼圆育儿梦 4月30日,团队把约三周大的雏隼从人工巢箱取出,在它们的脚上套上用于环志的小环。其中一个金属环有独特的序列号,另一个彩色环则用于识别。研究团队能通过环志,从远处识别游隼。(国家公园局提供)

4月30日,团队把约三周大的雏隼从人工巢箱取出,在它们的脚上套上用于环志的小环。其中一个金属环有独特的序列号,另一个彩色环则用于识别。研究团队能通过环志,从远处识别游隼。(国家公园局提供)

游隼如今顺利繁殖,公园局会准备收集更多数据,包括在华侨银行中心两侧凹槽放置温度和湿度传感器,了解游隼选择筑巢的地点是否与微气候有关。

这对游隼的繁殖之旅可说是一波三折。早在去年1月,它们在乔治街一号大厦(One George Street)交配后,雌游隼便飞到华侨银行大厦34楼外部的凹槽。公园局猜测游隼在华侨银行大厦筑巢。

这对游隼先是在今年1月产下七颗蛋,其中五颗被弃,公园局遂把它们捐给新加坡国立大学李光前自然历史博物馆。剩下的两颗蛋起初没有得到雌游隼的照料,雄游隼曾尝试孵化,但最终也被弃。

公园局团队经一番努力,把两颗蛋取出并转交万态保育集团,以进一步分析和孵化。万态保育集团试图孵化八天后无果,其中一颗蛋开始退化,另一颗则发育不良。

游隼每年一般在年初交配,每个交配季,游隼最多产两三窝蛋。公园局说,本地这对游隼再于2月底至3月初下蛋,这很可能是它们最后一次孵化雏鸟的机会。

第一只雏隼终于在4月6日孵化,第二只接着在三天后孵化。它们的新手父母很快适应新角色,频繁外出捕食哺育。

在混凝土表面反复移动蛋的位置,可能导致蛋壳受损,促使雌游隼将它吃掉。食物短缺也是另一种可能的原因。

所谓微气候,是指某个特定小区域内,与周围环境不同的气候状况。例如,高楼凹槽或大厦之间的阴凉区,可能比周围更凉爽或湿润,正是典型的微气候。

游隼(sǔn),又名花梨鹰(peregrine falcon),是一种昼行性中型猛禽。为助一对游隼筑巢,国家公园局去年11月和今年1月,分别在华侨银行大厦外部的两个凹槽,各放置一个铺有碎石的人工巢箱,提供更加稳固的筑巢环境。两个凹槽都是游隼曾筑巢的地方。

但游隼筑巢的底材不理想,蛋受损后就被弃,导致繁殖失败。公园局后来与新加坡科技设计大学合作,携手改进研发一套配有实时监测摄像头等设备的无人机装置,用于回收鸟蛋和优化筑巢。

4月30日,公园局把约三周大的雏隼从人工巢箱取出,在它们的脚上套上环志用的小环。其中一个金属环有独特序列号,另一个彩色环则用于识别。

两只雏隼目前已取得一定的飞行能力。

文章评论