我国即将迈入65岁及以上人口占公民人口逾21%的“超老龄社会”(super-aged society),截至去年6月已达20.7%。据社会及家庭发展部去年7月公布的首份《家庭趋势报告》,年满65岁独居者在过去10年来翻倍,从2013年的3万5160人增加至2023年的7万8135人。

本地社服领域目前有超过两万名工作人员,政府去年宣布,未来五年还须增聘2000名生力军。新加坡社科大学也将在今年第三季设立本地首个社工专属学院,培养更多社服专才。

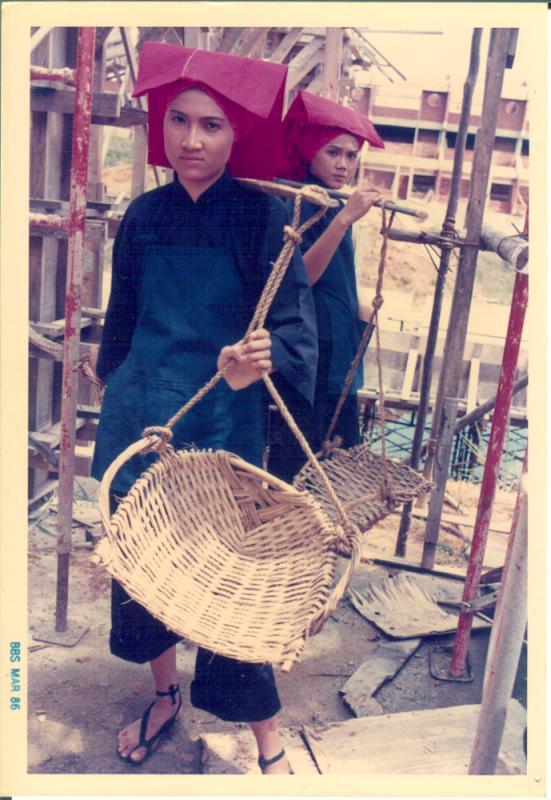

凌展辉(左)与母亲曹带好母子情深。这是曹带好82岁庆生时的合影,她已在今年4月14日睡梦中安详过世。(档案照片)红头巾是新加坡早期女苦力的代称,多数来自中国广东三水一带,主要从事挑沙搬砖、调配水泥、运木材和清理杂物等粗重工作。因干活时以红布包头遮阳防尘,因而得名红头巾。她们活跃于上世纪20年代至60年代,至1970年代随着工地机械化,红头巾逐渐走入历史。

如今,飞跃机构的服务内容丰富多元,不仅涵盖不同社会层面与人生阶段,也包括领养服务、为有发展障碍的幼童提供婴幼儿早期介入服务(EIPIC)。凌展辉预见两大发展趋势:一是家庭服务中心或将扮演整合和转介各类社会服务的“个案经理”角色;二是人工智能(AI)可能协助初期评估个案,减轻社工负担。

从小与红头巾外婆感情亲近的凌展辉说,外婆给他留下最深刻的印象,是她的勤俭、慈爱、珍惜家庭,以及对家人的无私奉献。

凌展辉说,随着社会和经济发展,贫富差距扩大、社会分化的风险不容忽视。政府从过去强调自力更生,逐渐转向更重视社会结构性问题,投入更多预算扶持各类群体,包括年长者、特需孩童和残疾者。

谈到红头巾外婆留下什么值得传承的精神,凌展辉不假思索地回答:“爱家的观念。”他说,外婆非常疼爱养女和外孙,家是她最有安全感、最珍惜的地方。“子孙奉养她,她也尽力照顾家人,在家庭中回馈付出。”

为了省钱,母女俩同挤一张单人床整整20年,直到曹带好26岁出嫁。她带着养母搬到女皇镇的一房一厅租赁组屋,随后生下二男四女。凌展辉是老二,上有大姐。一家九口随后再搬到美玲街的三房式组屋。

凌展辉坦言,当年只是抱着“当兵两年”的心态服务,没想到两年后,机构受邀创立飞跃家庭服务中心。随着社会需求和机构发展,他一次次欲走还留,一晃就34年,社工竟成了终身志业。飞跃也从草创时期的两名创办人,发展成拥有800多人的大团队。

凌展辉(后排左一)与飞跃的核心同仁的近照。他们包括飞跃最早期的两名社工、飞跃社区服务执行长林孔怀(左二)和飞跃家庭服务中心主席林琼瑶(右三)。(受访者提供)飞跃目前在西部、北部和南部共设有17个活跃乐龄中心。截至今年3月底,新加坡已设立223个活跃乐龄中心。

飞跃家庭服务中心和飞跃社区服务高级顾问兼联合创办人凌展辉(65岁),从小由曾是红头巾女工的外婆带大。成年后,他们六个兄弟姐妹不忘外婆的恩情,轮流照顾她的生活起居,让她安享晚年。从亲爱的外婆身上,他体会到,一名弱女子如何为故乡和异乡的家人付出一切,也见证了新加坡活生生的一段历史。如今,他仍活跃在社会服务前线,仿佛红头巾外婆依然牵着他的手,日复一日、一锄一铲,陪伴他投入建设一个应对超老龄社会的关怀网络。

他说,姐弟妹都传承了这份精神,刻意住在红山一带,彼此照应,多年来每周都回母亲家聚餐。他自己也坚持在三个女儿(分别32岁、31岁和24岁)求学时亲自接送、庆祝生日,每年全家旅行,共创回忆。今年3月底,他的次女出嫁,93岁母亲则在4月中安详辞世。

从最初为“钱途”打算,到毕身投身社会服务,凌展辉不否认,红头巾世代肩挑重担、为家庭和社会奉献的榜样,在耳濡目染下影响了他,也让他对乐龄群体的需求特别有感。

1989年可说是凌展辉人生的转折点。这一年,他迎娶妻子、送别外婆,也从商界转入社会服务,开启全新生涯。

他举例说,正如渐进式薪金模式逐步调高不同行业的工资,政府在制定许多社会政策时,都清楚界定受益对象。例如,幼儿培育辅助计划(KidSTART)旨在让低收入家庭的幼儿拥有更公平的起跑点、提升亲子互动质量;“提升版社区联系计划”(ComLink+)则为住在租赁组屋、有21岁以下子女的弱势家庭提供量身定制的支持。

会计系毕业、非传统社工出身的凌展辉,在参与创办飞跃机构后,进修了工商管理和辅导硕士学位。他坚持推动系统化管理和员工培训,1999年带领飞跃成为我国首个获得国际标准组织(ISO)质量管理认证的家庭服务中心,并于2001年率先获颁“人力资源发展计划标准”(People Developer Standard)。

麦燕萍母女俩当时在牛车水豆腐街(珍珠街上段)的苦力间,即当年干粗活工人的宿舍租房,六人合租一房。苦力间月租三元,但她们有时付不起房租,曾被房东赶出,甚至落魄到捡别人吃剩的面包皮充饥。

凌展辉认为,这所新学院结合理论和实务,有望推动社工行业进一步发展。

凌展辉(右一)的次女凌庭嘉(中)今年3月底结婚,这张全家福左起是长女凌庭欢、女婿刘昌颂、幼女凌庭芳(后)和妻子陈冰如。(受访者提供)新加坡老年学会会长、飞跃社区服务主席汤玲玲副教授指出,新加坡社工服务已走向政府出资、民间营运的“公办民营”模式。与一些国家的社工倾向倡导社会议题,采取对抗路线不同,新加坡政府近年来通过协商机制听取社工意见,积极回应并迅速修补社会安全网的漏洞。

当年本地电视剧《红头巾》的剧照。图为饰演红头巾女工的艺人洪慧芳(左)和曾慧芬。(档案照片)

当年本地电视剧《红头巾》的剧照。图为饰演红头巾女工的艺人洪慧芳(左)和曾慧芬。(档案照片)

我国社服已走向 “公办民营”模式

1989年12月,这名红头巾外婆安详辞世,享年87岁。

为了养活一家九口,凌展辉的父亲在船厂当电工,每天加班;母亲则到大世界戏院扫地补贴家用。随着六名外孙陆续出生,外婆便全心帮忙顾孙,让女儿女婿能安心养家糊口。

凌展辉也透露,外婆下南洋时,随身带着父母托付的一张汇票,预备她在走投无路时兑现,返回中国投靠家人。但她始终咬紧牙关,即便汇票可能逾期作废,也不肯动用父母的一分钱。

麦燕萍17岁守寡,终身未再嫁。30岁那年,她领养了女婴曹带好,只求养儿防老。曹带好的生母当年连生七个女儿,家境贫困无力抚养,便在排行第五的女儿出生后将她送给了麦燕萍。

红头巾一代虽逐渐凋零 仍有不少老人急需关怀

与外婆一生享有家庭温暖相比,她的四名红头巾姐妹却孤苦伶仃。她们当年同住苦力间,结为上契金兰姐妹。因无儿无女,早年住在租赁组屋,病弱后转入疗养院。凌展辉常陪外婆前往探望。她们去世后,凌展辉和家人协助处理后事,尽上最后一份心意。

他大学主修会计,毕业后通过钻研历届考题,成为补习中心的会计科名师。随后,他赴香港为跨国企业销售电脑,月入可观。1989年3月结婚后,他一心想进军中国市场赚大钱,却因六四天安门事件打消念头,回新加坡加入教会机构“中国信徒布道会”,负责社会服务的外展工作。

虽然这辈子没赚大钱,但最让他满足的是,经常会遇到陌生人来道谢。“有儿女说,父母去了活跃乐龄中心很开心;有义工说,去中心教老人家拉二胡很快乐。还有爷爷说,原本有点自闭的孙子,到了飞跃后开始跟他说话。我觉得很高兴,因为我们多做一点,转变了一些家庭。如果大家一起这样做,我觉得新加坡也会快乐一点。”

凌展辉分享两起辅导个案,当事人至今仍与他保持联络。其中一位是患有躁郁症的中年独居男子,过去终日流连麦当劳排遣寂寞,常因担心申请不到援助金而烦躁。接受辅导后,他情绪逐渐稳定,开始上书法课,心境趋于平和。另一位是跨国企业高管,因频繁出差陷入婚外情,经辅导后决定挽回婚姻,毅然更换手机与工作,如今婚姻美满、家庭和睦。

迈向专业化同时 不能对人的需要麻木

凌展辉说,随着我国迈入超老龄社会,相关需求日益多元,未来的挑战包括鼓励更多健康长者担任义工,并安排更多护士入驻社区,为病弱长者提供贴心护理。

过去10多年,社工常陪他就医,发动邻里互助,定期上门送暖、帮忙打包食物。冠病疫情期间,80多岁的他卧病在疗养院,托付社工为他办后事。社工也遵照他的遗愿,送他最后一程。

社服领域当年“缺钱又没人” 如今起薪逾4000元更具竞争力

凌展辉透露,外婆晚年患失智症,一度迷路,竟走到当年做红头巾的牛车水旧地,失踪两天后才被邻居发现。在她生活无法自理的几年中,凌展辉与姐弟妹轮流照顾,包括为她更换尿袋,照料生活起居。

凌展辉说,尽管红头巾一代逐渐凋零,社会中仍有不少弱势孤独老人急需更多关怀与支持。

谈起这群红头巾的遭遇,凌展辉不禁感叹:“她们身无积蓄,早年没有公积金,赚来的钱全寄回中国。最后不仅客死异乡,也是一人孤单离世。她们真是最可怜的一批人,临终时依然最穷、最无依无靠。”

他说,1991年入行时,社工月薪只有1200元到1500元,机构往往须自筹一半经费。尽管当时社工心态普遍单纯、富有使命感,但在草创阶段仍面对“要钱没钱、要人没人”的困境,几乎每年都得办义卖会筹款、社工流动率也高。

他从中体会,这正是飞跃机构“推动生命转变”(effecting life transformation)使命的意义。他勉励社工同行,在迈向专业化的同时,不能对人的需要麻木,不能忘记关怀的初衷。

对外婆最深刻印象:勤俭慈爱对家庭无私奉献

为了提升社会服务质量与留住人才,政府多次调高社服专业人员的薪资。凌展辉透露,社工目前的起薪已超过4000元,不仅更具市场竞争力,也吸引了不少中年转业者加入。

不久后,麦燕萍也像许多同乡的“三水婆”一样,到建筑工地当上红头巾女工,赚取几角钱的微薄日薪。当时橡胶厂女工日薪四角,红头巾女工高一些,约六角。

谈到红头巾外婆留下什么值得传承的精神,凌展辉不假思索地回答:“爱家的观念。”他说,外婆非常疼爱养女和外孙,家是她最有安全感、最珍惜的地方。(郑一鸣摄)他以蔡厝港德惠区一名独居的退休老渔夫为例,提到这位老伯常借酒浇愁,拒绝参与乐龄中心活动。在社工关怀下,他逐渐敞开心扉,透露曾离婚、与家人断绝来往,并患有心脏病。

管理辅导两手抓 不只做好事 也要用对方法

凌展辉以工商管理思维优化工作流程和员工培训,强调社服机构不只要做好事,更要做对好事。

凌展辉忆述,由于战乱年代生活艰难,1938年,外婆带着年幼的母亲搭了几天几夜的船来到新加坡谋生。外婆先在橡胶厂工作,母亲也跟着她帮忙剪橡胶片。后来,外婆也摆地摊、在码头替苦力缝衣服。

勤俭,体现在她把他顽皮剪断的日本拖鞋缝好、每一餐都把米饭和肉汁吃得干干净净;慈爱,体现在牵着他上学、撑伞为他挡风遮雨;珍惜家庭与无私奉献,则表现在她领养女儿、照顾外孙,并长期汇钱回家乡。

老龄化与社会问题日益受关注,新加坡虽非福利国家,但整体方向是投入更多资源,推出针对各类弱势群体的精准社会政策,社工也应发挥自主性回应民众需求。

延伸阅读

早人物:叶水福执行主席叶进国 关税如短暂阴霾 挺过危机见彩虹 早人物:中侨董事经理林方华:做事先考虑他人 不赚钱,不后悔汤玲玲也强调,社服机构应与时并进,主动了解并回应民众的需求。她举例说,飞跃多年来在基层观察到不同群体的需要,常在未获得政府资助前,先争取私人赞助,试点推行各类项目,包括为长者提供居家护理与临终关怀,以及为可能面临心理困扰的宅男宅女提供辅导与关怀。

作为本地乐龄服务的先驱之一,飞跃机构早在1998年便在蔡厝港设立首家乐龄活动中心,初期聚焦关怀独居长者,随后逐步扩展为服务区内所有年长者的活跃乐龄中心,提供“活动、友伴与护理”三大核心服务。

近年来,新加坡社会压力激增,心理疾病日益普遍;各种诱惑也更多,对婚姻与家庭带来许多挑战,这些问题不仅值得社会正视,也需要当事人主动察觉并求助。

在本地已故先驱画家刘抗的作品中,可以见到红头巾辛勤劳作的一幕。(档案照片)凌展辉的已故外婆麦燕萍,来自广东三水。36岁那年,她带着六岁的养女搭船下南洋,在新加坡的建筑工地当起红头巾女工,一做超过20年。

对此他表示,做好事很重要,但也应“用最好的方法来做好事”,并且提供有创意和增值的社会服务。

文章评论